用考古模式打开四川,凝视史书外的蜀人

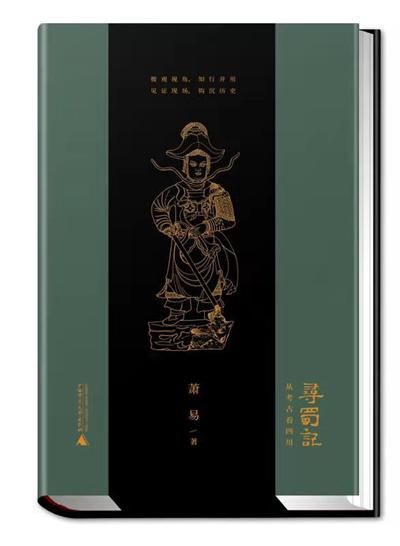

三星堆遗址近日新发掘6座“祭祀坑”,一时万众瞩目。很多人说,四川的历史文化,太适合用考古模式打开了。而长期关注四川文化的作家萧易,最近出版《寻蜀记:从考古看四川》。读完后感觉,这不就是一本用考古现场解锁四川版图的书嘛!

一个个震撼世人的考古现场,在书中扑面而来:先秦时代的宝墩古城、三星堆青关山遗址、金沙遗址、蒲江战国船棺葬,南北朝的万佛寺遗址,唐代乐山大佛及其“哥们儿”,宋代的泸县宋墓、彭州金银器窖藏,明代王玺家族的报恩寺、张献忠江口沉银,清代盐亭的字库塔……

《寻蜀记》并不限于一本作家书写的旁观蜀地考古手记,“寻”的意义和分量显然更重,作者试图用考古模式打开四川,或能为史书记载补上诸多缺失的历史拼图。

大众熟悉的历史,往往是以通史的方式书写。而在史书记载中,属于四川的记载篇幅并不充分,甚至可以说地位有些“边缘”。传说中,古蜀国经历了五世蜀王,而具有代表性的、正面描述古蜀历史的文献记载,只有西汉扬雄执笔的《蜀王本纪》,以及东晋常璩所著的《华阳国志》,提到古蜀国最初几个王朝更迭的大致轮廓。

持续多年的考古发掘工作,正在努力破译古蜀文化的密码。

宝墩古城是中国史前第四大古城,如启明星一般照亮文明前夜的成都平原,有力证明了成都平原也是文明的重要源头;广汉三星堆的持续考古发掘,给神秘的古蜀文明逐渐揭开面纱;金沙遗址共出土金器200余件,为商周时期古遗址出土金器最多,该遗址的考古告诉后人,三星堆文化消亡之后,在成都平原又诞生了另一个高度发达的文化……

古蜀文化的演变,经历了从宝墩文化到三星堆文化、十二桥文化、古蜀大型船棺遗存的发展脉络,与古蜀国传说的“蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明”大致相当。

再以汉朝蜀地历史为例,从公元前202年到公元220年,这中间延续400多年的汉朝历史,史书分配给蜀地的章节非常有限。直到今天,大众对于汉代蜀地的了解,大多停留在“列备五都”“锦官城”“文翁兴学”“文君当垆”等关键词上。

“可以想象,大汉王朝的每一个郡,每一个县,每一个乡村;每一年,每一天,每一刻,都会有无数故事发生,只是未进入史学家的视野,自然也就鲜为人知了。”萧易试图从微观的剖面,解读蜀地历史——它的主角,大多是名不见经传的小人物;它的故事,则来源于被史书遗忘的片段和角落。

大汉王朝的边陲,北方丝绸之路沿途分布着楼兰、龟兹、乌孙、焉耆等诸多古国,而在西南,昆明、邛人、笮人、滇人、夜郎等部族,则分别把持着广袤的土地。此前我们对于这些部族的了解,来自司马迁的《史记·西南夷列传》:“西南夷君长以什数,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大:此皆魋结,耕田,有邑聚……”

自上世纪50年代以来,《史记》中“西南夷”被考古发掘证实。“那些消失的部族,向后人展示着自己的战争、外交,乃至对死亡的态度。安宁河流域矗立着两百余座大石墓,由重达数吨、数十吨的巨石垒砌而成,墓中尸骨累累,史前的邛人部落对死亡极为敏感;笮人则是些狠角色,老龙头墓地出土了大量青铜兵器”。

因为考古,今人一点点拼凑对蜀地的认知版图。而当我们把目光聚焦到单个文物的“前世今生”时,仿佛侦探破案现场,蜀地每件文物出现的坐标,及其表面残留的痕迹,都给了今人大量线索来回答尘封已久的问题:我的主人是谁?他(她)何时拥有了我?他们后来去哪儿了?

《寻蜀记》提到,彭州窖藏金银器350件,是中国迄今为止最大的宋代金银器窖藏。而四川总体窖藏金银器近500件,约占中国宋代出土金银器一半。而作者讲述的着力点,在于董氏家族的悲欢离合。

《寻蜀记》“西蜀梦华”一章,开篇就是一个读来颇为唏嘘的场景:大约在南宋端平年间(1234-1236)的一天,夜深的成都府彭州城,董宅的灯还亮着,董家老老少少面色凝重,因为他们已经听说蒙古人从大散关打来,每到一处就烧杀抢掠甚至屠城,恐怕不久便打到彭州。

倘若蒙古人杀进城,不但家中财产难保,连性命都堪忧。董家众人商量再三,决定将金银器挖坑埋藏,暂避风头。董家人挖了一个长1.2米、宽0.8米、高0.9米的大坑,掩埋了财物。城中另一户惊慌失措的人家也做了同样的事,埋藏了家中的仿古青铜器,但如今已不能确认这户人家身份。

下一篇:没有了